张丽君:中共党员,原武侯祠博物馆馆长,古建园林高级工程师,享受政府经贴专家,四川省第九届政协委员,第十届文史委副主任,第十一届文史委特邀副主任,中国文物学会常务理事,成都传统文化保护协会会长,先后荣获全国五一劳动奖章,四川省文博工作先进工作者,四川省文化产业先进个人,四川省文化产业经营管理突出贡献奖,四川省女性2004年度十大人物,影响四川改革开放30周年风云人物,建设成都杰出贡献奖,成都市三八红旗手等荣誉称号。

我曾经对人说,“锦里”是我心中的另一个女儿,因为在她的身上,倾注了我对武侯祠四十多年的情感和对家乡传统文化的挚爱!

1974年,我到武侯祠工作,此后的几十年间,始终没有离开过文化系统这个圈子。所以,当三十年后的2004年10月,锦里开街,武侯祠养育的“女儿”浓妆出阁时,心里那份辛勤抚育换来的喜悦,那份时时的担忧与期盼,实在很难用言语表达出来。

今天再提起初创锦里时的情景,与同事们一起奋战于工地的那些日日夜夜仍旧历历在目!对那里的一砖一瓦、一草一木还记忆犹新!每一次重回锦里,仿佛都是一次对过往的审视,一番情感的交流,都会在心中献上一个美好的祝福!

生逢其时 催人进取

张丽君会长从不掩饰自己的个性,她说:“我是一个要强的人,也是一个完美主义者,从小如此,这种性格一直到我走上工作岗位也没有改变。 ”

年轻时,我最喜欢唱的一首歌是:“戴花要戴大红花,骑马要骑千里马,唱歌要唱跃进歌,听话要听党的话。”喜欢学习,不怕吃苦,不甘落人之后,总是希望通过自己的努力,在工作中多干出点成绩。

武侯祠是1961年国务院首批公布的全国重点文物保护单位,是三国文化的圣地。1999年底,上级给了张丽君会长一个展示才能的更高平台,让她当上了武侯祠博物馆的馆长。那时,武侯祠以红墙为界,占地只有56亩地,除文物古建筑和绿化用地外,其它再没有可以开发利用的土地。守护好老祖宗的遗产,做好接待和宣传工作,是当时唯一的主要任务。她上任后一直在思考:武侯祠缺什么?需要什么?能给游客再带来些什么?她和馆领导班子成员一起在各种发展路上探索、力求有所突破。

西部大开发这为武侯古祠吹来一阵奋发的东风,注入了一股新的活力。成都市政府为了武侯祠的发展,专门划拨了土地用于延伸三国文化,以推动成都市的文化旅游发展,这给了武侯祠一次千载难逢的发展机遇。但如何用好这块土地,规划设计中的建设资金又从何而来?喜悦之余,扩展武侯祠又成了张丽君会长那届领导班子成员必须沉下心来,慎重思考的问题。

穷则思变 图谋发展

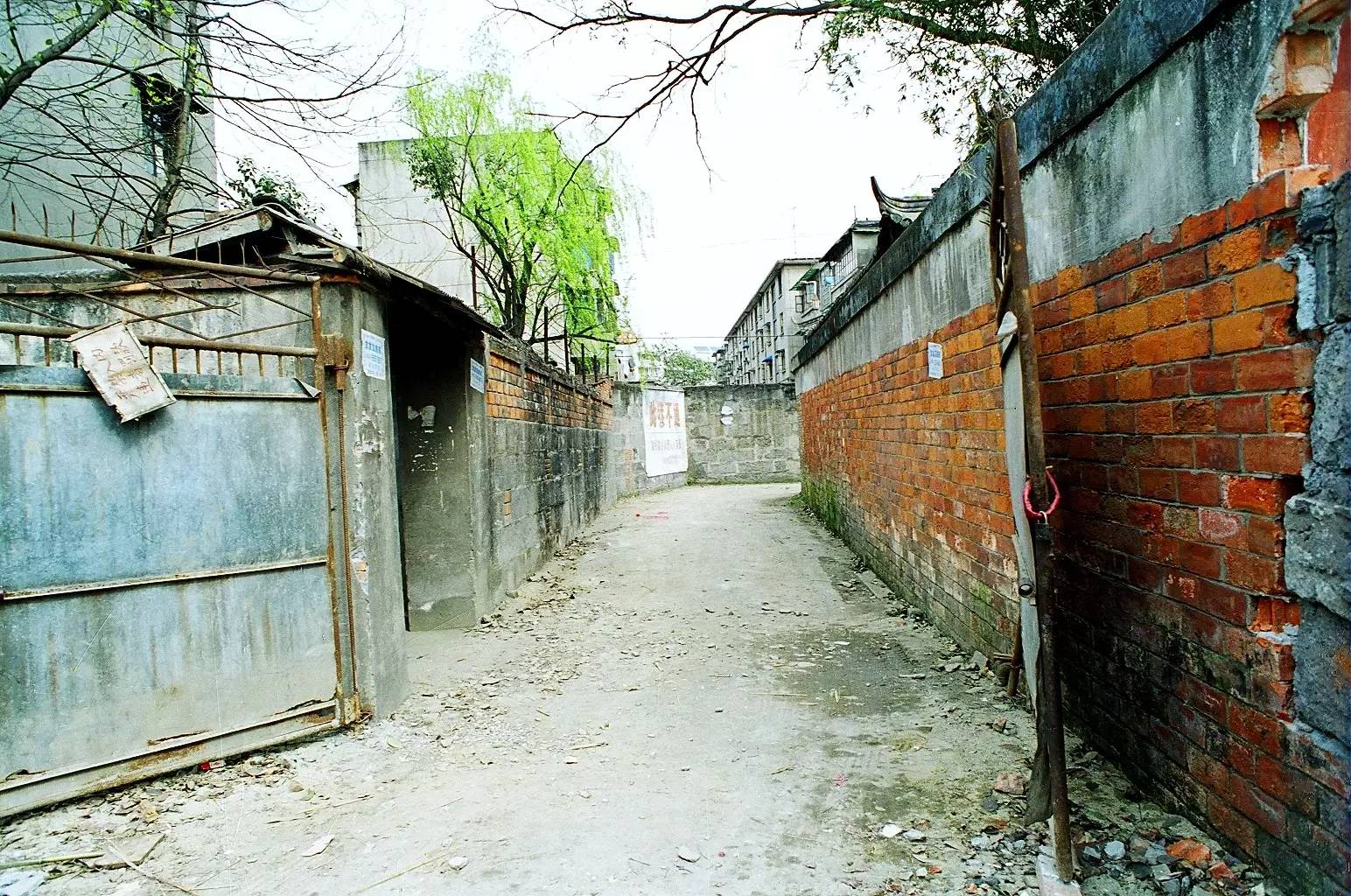

原来的成都武侯祠与611所之间有条小巷叫槽营坝,巷子的一边是611所的灰色围墙,另一边就是武侯祠原有的寺庙红墙。狭长的巷内除了两面墙体外,没有一家住户,也没有一间商铺。由南向北往里走,槽营坝巷子的尽头原有一块农村穿花地,历史上曾是永丰公社武侯大队一小队的土地,既有农田、农舍,又有城市居民住房,而靠原南郊公园围墙东侧处还有一片坟地。上个世纪70年代,武侯祠博物馆和南郊公园又先后各自征用了一小块地,分别修建了一栋职工宿舍。由于这块地权属复杂,属几不管地段,既脏乱,又不安全,已成为人们淡忘的一块都市死角,而这里就是锦里的前身。

曹营坝老照片

张丽君担任馆长之后,迫切地希望能为武侯祠博物馆找到一条快速发展的路子,尽快改变武侯祠长期不变的“容貌”。所以,除了加强文物保护维修,文物征集、研究;强化内部管理、开源节流、努力做好宣传接待工作外,还向各级领导汇报请示,争取得到各方面的支持。在她的努力下,2000年,成都市政府最终决定:将武侯祠后面曹营坝内的南郊公园、武侯祠职工宿舍,以及农民住房全部搬迁,把拆迁出来的23亩多土地,加上武侯祠大门外的6亩多土地无偿地划拨给武侯祠作为保护发展用地;并要求武侯祠利用好这块土地,打造出一个延伸三国文化,保护和传承中华优秀传统文化,反映四川民俗文化的“升级”版博物馆。

受武侯祠原仅有56亩文物用地的制约,作为全国重点文物保护单位,旅游配套服务设施一直无法完善,三国文化延伸体验的项目建设也一直没有地盘,这些老问题长期困扰着武侯祠进一步发展。而有了地又该如何建设,又成了武侯祠博物馆领导班子具体深思的问题。张丽君说,“当初我们也没想到要修一条文化商街,建设锦里的理念竟始于“穷则思变”。2000年,当年的门票收入仅为1000多万元,文物维修、文物征集、保管研究、陈列宣传、人员工资、园林养护、行政开支等日常费用都得从这笔收入中支出,样样都得精打细算,要想建设发展哪来的钱?”

正当大家在为筹集资金一愁莫展的时候,2001年元旦刚过,省政协副主席苟建丽和副主席章玉钧等领导,分别带领省、市政协委员们组成的联合视察团莅临武侯祠视察,指导武侯祠博物馆的工作。张丽君回忆到:“苟副主席当时就对我说,武侯祠搞得不错,这一年来変化很大,我们要把武侯祠目前的情况,纳入即将召开的省政协八届四次全会的建言中去。省、市领导的支持无疑是雪中送炭,给予了我们极大的关怀和温暖,也增添了我们改革创新发展的底气。”

三义庙

结义楼

喜神方

2001年,在武侯祠的后区新划拨的土地上,博物馆完成了文物建筑“三义庙”的迁入和新建的“结义楼”古戏院工程。这年春节,为了扩大宣传,给市民增添文化娱乐,武侯祠决定举办“游喜神方”活动。但既然是搞活动,总归还得有基本的服务设施,文物区不能动,武侯祠就把旁边修“结义楼”的临时工棚整理出来,租给商家卖小吃和旅游产品。没料到,临时商铺生意是出奇的好。这给了张丽君强烈的触动和极大的启发,这块地既然能种出“庄稼”,那就得好好耕作。她开始盘算着如何保护和传承优秀的传统文化、完善旅游设施、提高经济效益的一连串想法。从槽营坝那条死巷子中,张丽君仿佛已经看到了一条文化商街的雏形和商机。

看到大年初一的繁荣场面,让张丽君当晚激动得彻夜难眠,第二天一早,她把自己的想法告诉了班子成员,马上得到了大家的认可,立即召开馆务会研究,并形成书面报告,春节一过,立即上报了成都市文化局。几天后,市文化局给予回复:同意我们的想法,并要求尽快拿出具体实施方案,再上报到四川省文化厅。

辟死角成景区 化腐朽为神奇

成都市政府在划拨发展土地给武侯祠博物馆的时候,总体要求是延伸三国文化,展示四川民俗文化。而对具体的表现形式,功能布局业态等并没有作过细的要求,这让他们的思考游刃有余,也正好给了博物馆进一步自由发挥的空间。

根据上级的指示,并结合武侯祠的具体实际情况和客观条件,张丽君和同志们经多次研究,形成了初步意见:以武侯祠为依托,以川西传统街道为形,以三国文化、四川民俗文化为魂,以传统手工艺、名小吃、土特产、文化展演、旅游基本配套服务等为主要业态,在改善武侯祠外围环境,着力完善景区配套服务设施的基础上,建设浓缩展示成都传统建筑文化、民俗文化、市井文化;集吃、住、行、游、购、娱为一体的特色文化旅游商街。

总体思路形成后,如何将建设方案细化落地,又是一个非常费心思的事情。锦里项目是在成都市扩大对外宣传,促进旅游业发展的大背景下展开的,她既是武侯祠有史以来最大的一个扩建项目,也是成都将要兴建的第一个具有地方特色的传统文化旅游商街(景点)。她深知,未来的“锦里”,寄托着上级领导的信任和成都市民的期待;也聚焦着单位同事、业内同行关注的目光,甚至也有保留不同意见同志的拭目以待。难怪后来中央电视台的记者对她说,张馆长你是文化产业发展第一个敢“吃螃蟹”的人,而作为“吃螃蟹”的带头人,头顶未知的风险,可想张丽君当时思想上的压力真是不可谓不大。

兴建“锦里”,没有借鉴的样本,他们又缺乏这方面的经验。在方案的前期制定中,博物馆研究人员查阅了大量有关成都、四川的历史文化资料,在川西地区考察了许多当时保存比较完好的传统建筑,多次听取了各方专家意见,她还亲自带队前往上海的豫园、新天地、南京城秦淮河等以文物单位为依托的文化旅游商街进行考察。与当地建设者、管理者进行座谈,希望从别人的失败中吸取教训,从别人的成功中总结经验,尽量少走弯路。经过反复调研,锦里建设的细化方案初步确定。在省,市各级领导和文化局党组的关心支持下,以及博物馆领导班子的共同努力下,经专家论证和省、国家文物局的审批,“锦里”项目最终得以批准实施。当时,没有人想到,一条脏乱差的死角小巷,后来竟然成了闻名全国的景区。

三国明月醉锦里 蜀都风韵酬古今

项目确定之后,给这条想象中的街道取个什么名字?大家一直在思索和寻找。

在查阅史料中发现了关于“锦里”的资料。唐代诗人李商隐诗云:“他年锦里经祠庙,梁父吟成恨有余”(《筹笔驿》)。宋代诗人陆游在其《感旧》中写道:“我思杜陵叟,处处有遗踪。锦里瞻祠柏,绵州吊海棕。”

查询资料还得知,锦里是传说中西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一,早在秦汉、三国时期便闻名全国。另据东晋史学家常璩所著《华阳国志》之蜀志,以及梁蜀人李膺的《益州记》中记载:锦里就在成都城南周围的锦江河畔,因此,在武侯祠旁打造古街,将古街取名于“锦里”,顺理成章。

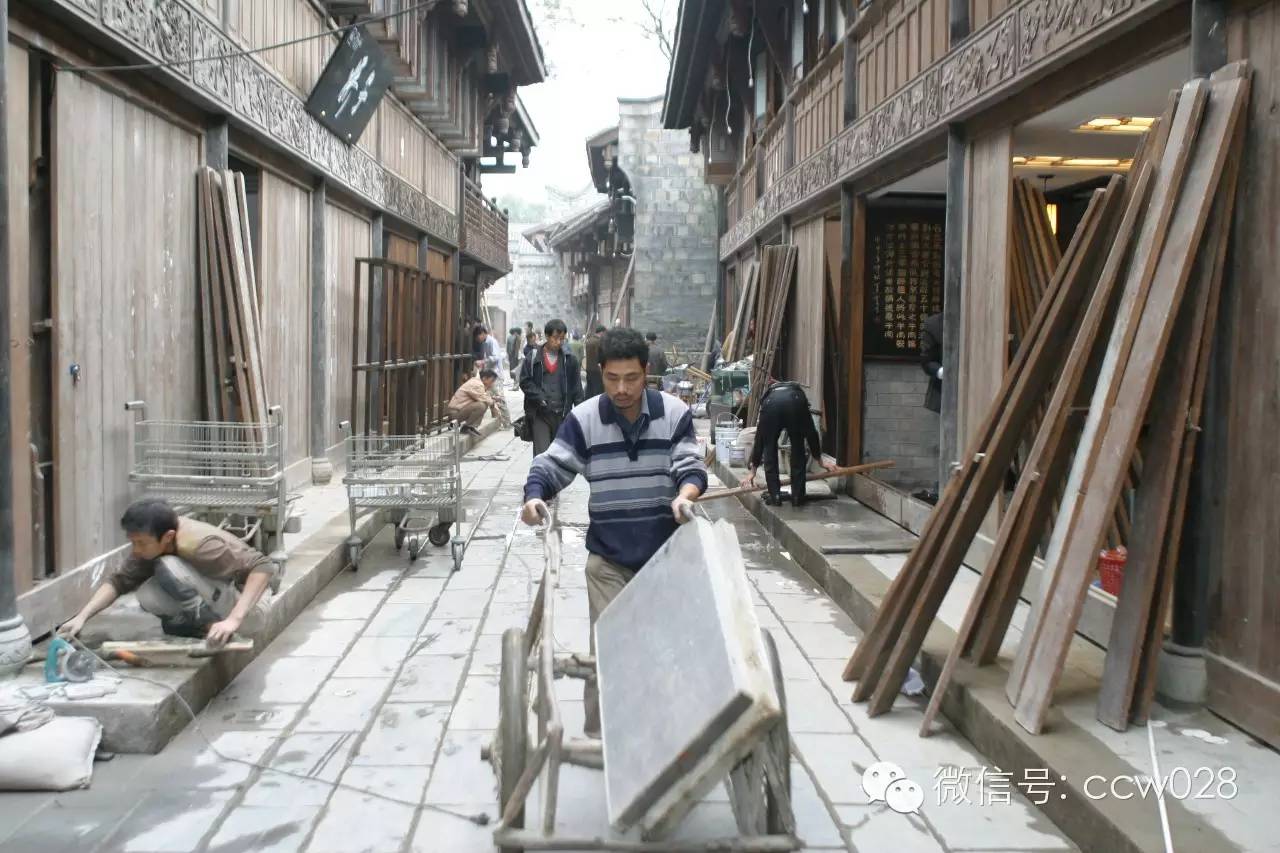

建设中的锦里

张丽君说:“当时的心情异常兴奋,先人积德,天作之合,“女儿”终于有了一个好听名字。”“女儿”的芳名积淀了成都千年的历史,又是对这条商街形态的一个准确诠释和描绘——里弄,这真是前世和今生最完美的结合!“锦里”,不但动听,这个名字还可以让“锦里”讲述更多的故事,可以承载太多的旅游业态。也难怪后来有人评价:“锦里把假古董做成了真古董。”

建设中的锦里

有人讲,锦里正是因为浓缩短小才让人回味无穷。但是对于张丽君和她的团队来说,打造这样一条婉约型的小街并非本愿,锦里现在所展现的风貌是“迫于无奈”的选择结果。能把假古董做成真古董,从本质上说就是一个累积文化底蕴的过程,只有深厚的文化底蕴,才让一个本无生命的物像鲜活起来。

精诚所至金石开 功夫到位出精彩

省市主要领导视察锦里

时任省政协副主席苟建丽带领省、市政协委员视察武侯祠

要完全依靠一个小小博物馆自己的力量,兴建一条对外开放的特色文化商街,这在当时是开先河的事情。首先,资金和技术就是武侯祠博物馆所面临的第一个大难题。当时武侯祠博物馆的门票收入仅1千多万元,而修建锦里预算投资要2千万元,巧妇难做无米之炊,钱从哪里来?张丽君跑了无数家银行,但是都没有人愿意贷款,找了多家企业别人也不敢投资。成都武侯祠博物馆是全国重点文物保护单位,文物不能作为抵押物贷款,而近乎异想天开地要在一条死巷子里兴建一座从来未曾有过的商街,风险确实太大,谁愿冒险?但功夫不负有心人,最终,她说动了四川省农业银行武侯支行的贷款支持,以武侯祠博物馆的门票作抵押,使“锦里”项目建设最终得以正式启动。说起贷款的事,她至今还发自内心地感谢那位年轻的杨行长,她说:“没有这位知音,未必有今天的锦里。”

时任市委副书记、市长葛红林视察锦里

省、市文博专家视察锦里

细节决定成败,要造假古董,还得有真手艺。具体建设施工时,每一间房子都得单独设计,每一棵树木的栽种都得想好位置,每一个景观节点、文化符号都必须围绕着自身特定的文化主题展开,并且还要能与周边环境相匹配,使之尽可能符合传统商街的韵味,构建起浑然一体的意境。总之,必须步步精细,精益求精,才能创出精品。

古建筑施工有别于其它工程建设,建筑与景观的有机组合,不少事情需要临场观感,需要现场处理。特别是文化景观建设,要达到一步一景的理想效果,得花费不少心思和功夫。张丽君是个完美主义者,追求细节上的尽善尽美,大到一幢建筑的外观造型,质量问题,小到某个地方栽什么树合适,这棵树怎么栽才好看,她都要过问。遇到建筑物上的一些不如意,她常常会利用绿化来弥补。

戏楼是整个锦里的一个重要节点,之前设想在这里既能进行演出,还可以作为游客的集散地,但是由于地势原因,不能占用太多空间,她和设计人员商量就将戏楼修建成了过街楼的形式,土建完成后,发现按照设计图纸修建出来的戏楼,在实际环境中显得有些偏高,但由于施工时间太紧张,返工又不太可能,怎么办?张丽君说:“我想建筑上难免有点缺陷,那我们就用景观来弥补。她随即与园建部的同事们商量,买了一棵大榕树栽在这里,既遮挡了建筑的缺陷,又增添了一处自然古朴的景观节点。”

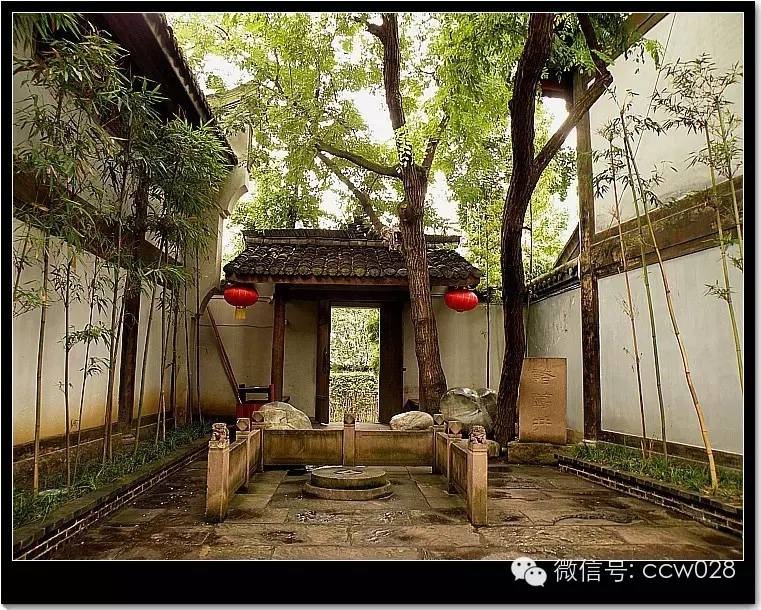

在修建“诸葛井”时,原来设计的是井后面与小吃街是一堵墙,这样将“汉肆”主通道与小吃街隔断。她多次到现场去看,总觉得有些不妥,于是把设计人员请到现场研究后,决定在墙上开一道院门,这样既能使两条商街相互借景,更重要的是成为了人流疏散的通道。为了在“诸葛井”旁栽种一棵相配的景观大树,四处寻找无果,最后还是杜甫草堂博物馆伸出了援手。著名古建泰斗罗哲文和古建专家马炳坚到锦里参观,走到“诸葛井”时,马炳坚老师说:“张馆长锦里总体规划,设计地很不错,但你知道我最欣赏锦里哪里吗?”她说不知道,马老师说,“我最欣赏诸葛井这个地方处理得非常好。”

在整体布局时,为强化文化主题,丰富景观效果,张丽君与单位业务研究人员商量:能否利用原有武候祠和611所两个单位的隔墙,建一处南丝绸之路石刻长廊;在“三义庙”旁的绿化地带,建一处演绎三国故事的园林小品“桃园”,大家觉得这个想法很好,而这两处传承历史文化的重要石刻由谁来操刀?最终我们想到了著名雕塑大师、原四川美术学院院长叶毓山先生。叶先生听说成都武侯祠博物馆要打造三国文化景点便欣然接受了邀请,而正是接受这个邀请,却给叶先生带来了一段有惊无险的故事。

建“桃园”小品,需要对刘、关、张三人的石雕作品进行场景组合。由于武侯祠的刘备殿、三义庙内已经分别有了刘、关、张的写实塑像,因此,张丽君给叶老师建议能否选择红、白、黑三块大石头代表红脸关公、白脸刘备、黑脸张飞,用大写意的手法做面部修饰而成,叶先生觉得这个建议很好。叶先生不仅造诣深厚,而且做事很认真,为此,他亲自乘车翻山越岭寻找这三块名人的化身。在寻找石材时,汽车不小心掉进五米多深的沟里,庆幸是车上的人竟然都无大碍。叶先生事后风趣的告诉她说:“张馆长,这次去选雕刻刘备的那块汉白玉石材,掉进那么深的沟里,我当时以为这下完了,没想到只是闪了一下腰,也许是刘备知道我在为他塑像,所以他的在天之灵保佑了我们。”

精心雕琢铸品牌 整合资源促发展

锦里开街仪式

经过精心的景观打造和业态布局,2004年10月31日,锦里隆重开街。由于锦里是成都市第一个兴建的传统文化旅游商业街,市民关注,领导重视,开街那天特别闹热。身着戏装的刘、关、张、诸葛亮门前迎客;三国士兵与侍女现场表演;一对中法夫妻在锦里客栈举办中国传统婚礼;省市四大班子领导前来祝贺,并敲响了开街锣鼓。

从此以后,锦里所在的武侯祠大街夜间不在寂寞,昼夜经营的锦里和源源不断的客流,为武侯祠大街的商家们点燃了夜晚经济的灯火。

锦里开街后,很快得到了社会各界的好评。锦里以其独具特色的地域文化;丰富多彩的体验内容和业态;传统建筑文化、民俗文化、市井文化的完美融合而受到市场追捧,被人们誉为成都版的“清明上河图”。她不仅成为了成都又一张新的名片,而且还成了全国旅游景区的样板。最让张丽君欣喜的是成都本地市民对锦里的认同,锦里现在每年游客近千万,市民们因此感到自豪,很多本地人都成了义务宣传员。

开街仪式——诸葛亮开门迎客

开街后锦里

开街当日锦里客栈举办婚礼

这里有个小故事更让张丽君会长倍感自豪,温家宝总理在四川视察时,随口问了宾馆里的服务人员,成都哪里比较有特色,服务员脱口而出:“锦里”。于是,总理当天晚上就到了锦里参观视察。

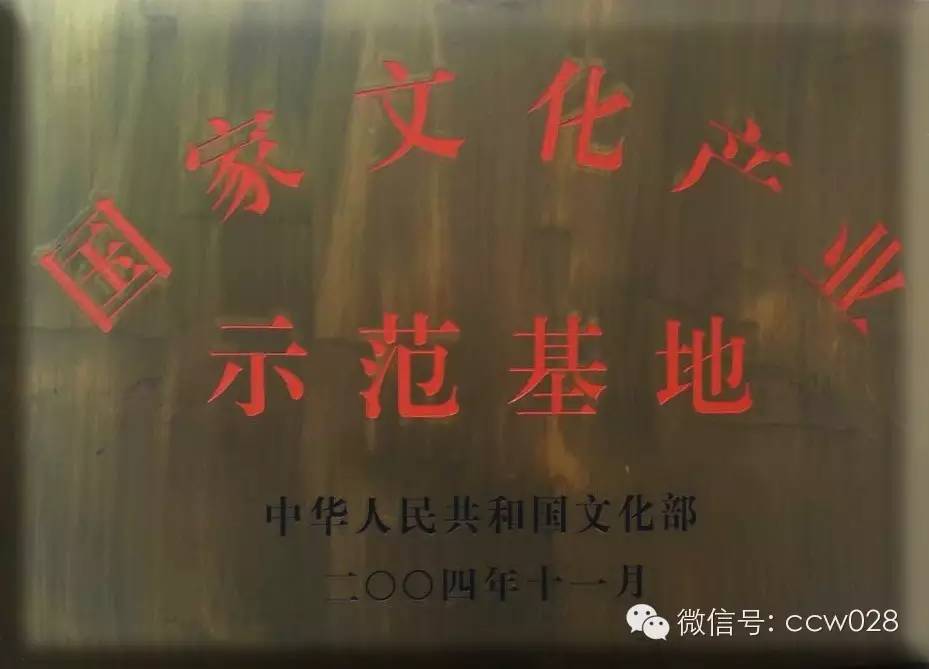

2004年12月,文化部授予锦里“全国文化产业示范基地”称号,后来又被授予“中国民间文化遗产示范景区”称号,以及“成都新十景锦里”称号。

2003年,原成都市南郊公园并入武侯祠博物馆,为锦里的后续延伸扩展提供了条件,武侯祠又在锦里一期的基础上修建了锦里二期(水岸锦里)。锦里二期引水入街,增添了园林景观,庭院景色和业态,并于2009年1月对外开放。

锦里的成功依托了武侯祠厚重的三国文化的影响,而锦里的打造又对武侯祠博物馆的发展产生了巨大的助推作用,使锦里与武侯祠形成了相互借景,业态互补,相得益彰,共聚人气的关系。博物馆门票收入从2004年的2000多万元增加到2014年的上亿元;旅游纪念品和其他产品的销售额,从2004年的千万元增加到2014年约3亿元;讲解服务从零收入到现在年收入上百万元。

锦里的成功被人们称之为“锦里模式”。如今,这种模式不仅仅在成都,在其他地方也正以不同的形式被不断的复制。在贵阳、在敦煌、在福州、在青岛、在重庆、在长春……张丽君会长作为“复制”的顾问,献计献策,努力推广着“锦里模式”。她坦然地说:“在我心中,‘锦里模式’是能够被复制的,但‘锦里’却不可能复制。因为我始终认为,‘挖掘内涵、量身定制、因地制宜、彰显特色’这四点在修建锦里、经营锦里过程总结出来的经验之谈,放之四海而皆准。”

张丽君告诉记者:“现在当我每次经过熟悉的锦里,看见大街和里弄热闹的场景,我都会在心里默默地祈祷,‘女儿’,祝你健康成长,永葆青春的活力!”